《从模仿到银幕:陈佩斯的表演启蒙之路》陈佩斯幼年时期生活在父亲陈强的表演氛围中。每日观察父亲排练归来的神态举止成为他固定的学习内容。陈强在《红色娘子军》中塑造的南霸天形象深入人心,这直接影响了陈佩斯对表演的认知。他会将家里的被单披在身上,模仿父亲在剧中的台词和走位,这种模仿游戏持续了整个童年时期。1973年八一电影制片厂招收学员时,陈强正在内蒙古参加劳动改造。得知消息的陈佩斯连夜搭乘运煤火车赶往北京,抵达时浑身煤灰的模样让招考老师印象深刻。在考场上,他即兴表演的父亲经典桥段展现出惊人的观察力,这种来自生活的模仿反而成为他最大的优势。

《瞧这一家子》的拍摄过程奠定了陈佩斯的喜剧风格。在片场,陈强会要求儿子反复琢磨市井小人物的行为逻辑。有场戏需要表现工人偷懒的神态,陈佩斯在工厂体验生活时记录下十几个工人的不同偷懒方式。这种对生活细节的捕捉后来成为他创作的标志性特点。影片中父子互动的喜剧段落,很多都来自他们日常生活的即兴发挥。比如用筷子夹不住丸子的桥段,就是还原了陈佩斯小时候的餐桌趣事。这种真实感让影片在1979年上映时就获得观众强烈共鸣,也为后来的春晚小品埋下伏笔。

《春晚舞台的突破与危机》1984年春晚后台的紧张气氛至今令人记忆犹新。《吃面条》的审查过程充满波折,导演组担心/"浪费粮食/"的剧情会引发不良影响。陈佩斯与朱时茂在化妆间反复修改台词,将原本七碗面条减到五碗,又加入/"不能浪费公家粮食/"的台词。直播前半小时,台领导仍在犹豫是否砍掉节目。最终两人坚持原版表演的决定,源于他们对市井生活的深刻理解。陈佩斯后来透露,那些看似夸张的吃面动作,其实来自他在北京胡同观察到的真实吃相。

《王爷与邮差》的舞台事故成为转折点。原设计中的声效系统在直播时完全失灵,朱时茂的佩刀意外脱落,这些意外打乱了精心设计的节奏。更严重的是节目组临时撤掉了关键布景,导致设计好的舞台动线全部失效。陈佩斯在表演中即兴加入的补救动作,反而让节目显得杂乱无章。演出结束后,他在后台沉默地坐了三个小时。这场失败让他开始质疑电视晚会的创作环境,也为后来的版权纠纷埋下伏笔。当发现央视擅自发行光盘时,陈佩斯收集了十七个城市的盗版证据,这些证据在诉讼中成为关键。

《从田间到舞台的二次崛起》河北荒地上的石榴树见证着陈佩斯的低谷期。最初种植的200棵树苗因缺乏经验几乎全部死亡,他专门向当地老农学习嫁接技术。每天清晨五点起床记录果树生长情况,这种习惯后来被带入话剧排练。妻子王燕玲保存的存折上显示,他们最困难时账户余额不足万元。正是这笔钱成为《托儿》的启动资金,陈佩斯用它租下北京人艺废弃的排练厅。排练时演员们需要自己搬运道具,这种艰苦条件反而磨炼出团队的凝聚力。

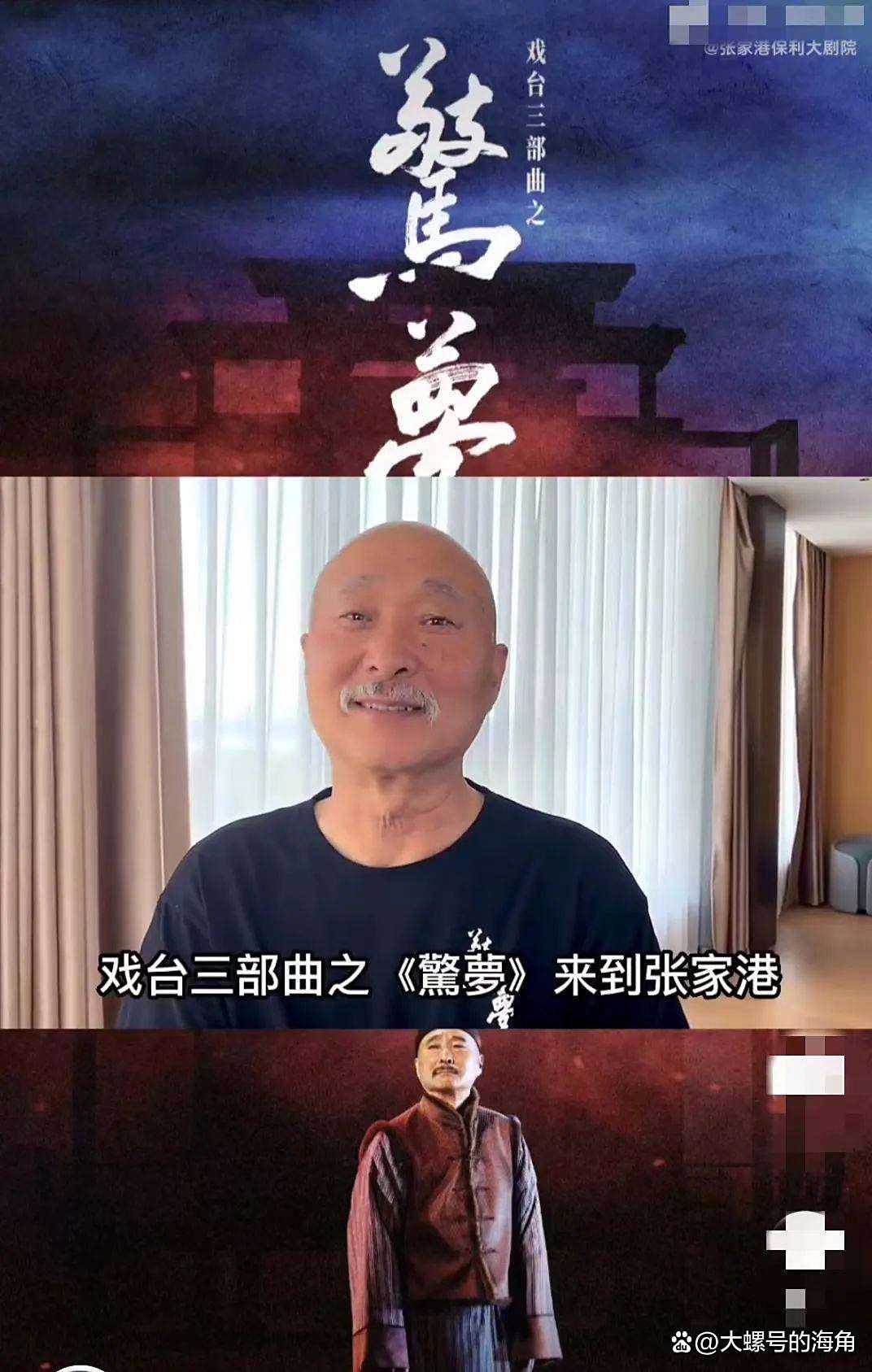

话剧《戏台》的创作过程体现陈佩斯的极致追求。为研究民国戏班规矩,他走访了21位京剧老艺人,记录下近百条行业暗语。剧中军阀检阅的桥段,他要求演员反复观看历史影像资料,连马靴踏地的节奏都要精确还原。有场戏需要表现醉酒状态,陈佩斯让演员连续三天保持微醺排练,最终呈现出真实的摇晃感。这种创作方式影响着年轻演员,主演之一后来回忆说:/"陈导教会我们,喜剧不是做鬼脸,而是真实人性的放大。/"《银幕新篇与艺术传承》电影版《戏台》的拍摄遇到技术代沟问题。习惯舞台表演的演员们不适应电影分镜拍摄,有条简单的过场戏NG了27次。陈佩斯特意请来电影摄影师给话剧演员上课,讲解特写镜头的表演尺度。道具组为寻找符合年代的茶壶,跑遍六个古玩市场。有场戏需要民国时期的报纸,美术组按原件复刻时,陈佩斯坚持要印上真实新闻内容,虽然这些细节在镜头里根本看不清。这种较真精神感染了整个剧组,连场务人员都会主动检查服装的historicalaccuracy。

大道文化的培训体系独具特色。学员必须经历三个月的市井生活观察课程,记录市集商贩的叫卖声和顾客的讨价还价。陈佩斯亲自教授的/"错位表演法/",要求演员找到角色行为与常理的微妙偏差。这种训练方法培养出具有生活质感的喜剧演员,他们主演的《阳台》等剧作获得年轻观众喜爱。在中戏授课时,陈佩斯会让学生用悲剧方式演绎喜剧台词,这种反差训练揭示出喜剧的深层本质。2024年北师大开设的喜剧理论研究班,直接采用了他的教学大纲。

【争议性结语】>陈佩斯的艺术坚持揭示出娱乐产业的残酷悖论:当行业追捧流量明星时,真正的大师却在田间地头寻找创作养分。那些曾经封杀他的电视台,如今竞相邀请他担任评委,这种转变恰恰证明市场导向的虚伪性。更值得思考的是,当代年轻演员宁愿在综艺节目里装疯卖傻,也不愿像他那样为个鞠躬动作练习两百遍。当71岁的陈佩斯仍在片场纠结道具的纹理时,某些年轻艺人却因记不住台词而滥用提词器。这种对比不禁让人质疑:在快餐文化盛行的今天,/"戏比天大/"的信念是否已成为过时的奢侈品?

未经允许不得转载:头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事 » 从模仿到银幕:陈佩斯的表演启蒙之路

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事